重庆2个案例入选全国第二批矿区生态修复典型案例(2)

重庆市梁平区猎神村矿区生态修复典型案例

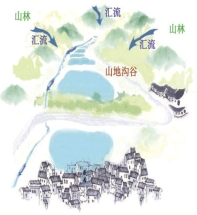

摘要:重庆市梁平区猎神村地处成渝地区双城经济圈明月山示范带核心区域,近20年石膏矿开采造成地面塌陷、溪流干涸、森林退化等严重生态问题。猎神村以“矿业经济向生态经济转化”的魄力,遵循“以用定治、以治兴业”修复理念,首创“小微湿地+”近自然修复模式,实施“理水、养田、营林、修文”系统工程;锚定“文化保育—空间重构—产业激活”发展路径,将矿区遗存转化为艺术聚落,让闲置资产焕活为文创载体,通过“林下经济—精深加工—消费体验”竹产业链革新,实现生态、经济、文化、社会价值跃升。猎神村矿区以“矿山变青山、青山变金山”的蝶变,助力猎神村荣膺6项国家级荣誉称号,是全国地下开采矿区生态修复赋能乡村振兴的标杆典范。

一、案例背景

猎神村坐落于重庆市梁平区竹山镇北部,地处百里竹海风景名胜区核心地带,是成渝地区双城经济圈明月山绿色发展示范带的重要节点。2000年前后,当地发现石膏矿,迅速转向矿业经济,十余年建起多家矿厂,加之利用矿坑沤料造纸,虽一时富足,却让山体残破、地面塌陷、溪流干涸、森林退化,生态环境遭受严重破坏,当时流行着这样一句话“从头到脚是灰尘,一看就是猎神人”。

梁平区深入践行“绿水青山就是金山银山”理念,猎神村踏上了生态修复与转型之路,摒弃矿业经济发展模式,于2017年永久关停了石膏矿,按照“以用定治、以治兴业”的思路,实施“理水、养田、营林、修文”生态修复工程,对570亩矿区进行系统修复,带动矿区周边近7000亩山林修复,促使猎神村实现华丽蝶变。猎神村先后获评“全国乡村治理示范村”“全国先进基层党组织”“中国美丽休闲乡村”等6项国家级荣誉称号。

图1 重庆市梁平区猎神村

二、主要做法

政府引导、凝聚合力。编制《重庆市梁平区竹山镇猎神村村规划》,猎神村党总支立足矿区发展定位,逐户走访村民,算清生态账和发展账,引导村民舍弃矿业经济,关闭石膏矿。政府引导国企、社会等多元主体参与投资,合力推进矿区修复。

集体主导、村民入股。组建猎神村股份经济合作联合社,成立清产核资工作组,全面摸排辖区闲置房屋、林地、耕地等固定资产,量化全村集体经营性资产143.8万元、股权1227股,流转闲置房屋30余栋、土地600余亩,推进资源变资产、资金变股金、农民变股民的“三变”改革。

国企操盘、民企跟进。由国有企业百里竹海公司牵头盘活闲置土地资源资产,创新采用“林地经营权+生态产品价值”复合抵押模式,推动生态产品价值核算从“纸面”走向“实践”。利用“明月山林融通”特色贷款,吸引民营企业驻入,建立“集体经济组织+企业+农户”多方利益联结机制,实现集体经济组织与各类市场主体的深度长期合作。

理水,打造多功能小微湿地。针对矿区塌陷、矿井涌水等生态问题,秉承“师法自然”设计理念,强调场地自然修复能力,实现雨洪分级滞蓄。沿高程布设蓄水塘→梯级小微湿地塘群→静置塘→沟渠→风水塘,打造“蓄—排—净—利—调—控”有机结合的山地小微水文系统。塘基上主要种植草花植物和少量小型乔灌木,筛选兼具适宜性及景观价值的金鱼藻、黑藻、菹草等十余种植物作为湿地植物,通过设置生物通道合理地引进扩大动植物种类和数量。小微湿地建成后,发挥着良好的储蓄水分、控制雨洪、净化污染、调节微气候、提供生物栖息地等多种生态服务功能。

|

|

| |

|

图2小微湿地修复前(左)、修复后(右) | ||

|

|

| |

|

图3小微湿地雨洪分级滞蓄(左)、自修复系统(右) | ||

养田,建设可持续生态农田。对塌陷受损的耕地进行分级整治,利用矿渣回填造地、整形,建成18亩错落有致的生态梯田;引入小微湿地净化水体用于灌溉养护,将50亩稻田改造为山地立体梯塘小微稻田湿地,集成“梯田—湿地—鱼塘”复合生态模式,上层梯田种植粮油作物,中层湿地净化水体并回灌农田,下层梯塘发展生态渔业,形成“种植—净化—养殖”一体化的立体循环农业体系。

|

|

|

|

图4梯塘小微稻田湿地 | |

营林,推进竹海系统升级。针对矿坑沤料造纸-竹林锐减-生态退化的恶性循环难题,划分林地保护红线,实施宜林地造林、迹地更新、森林抚育等工程,优化森林结构,提质森林生态,全村成功改造竹林6500余亩。为解决林地权属碎片化问题,百里竹海公司统一流转了林地,并办理林地经营权不动产权证书,实现林地所有权、承包权、经营权“三权分置”,拓宽了企业融资渠道。

修文,盘活矿区遗留建筑。活化矿区工业遗存,深度挖掘遗址文化价值,对矿山建筑实施保护性改造。保留机械、轨道等历史物件,库房转型为特色民宿、工业风清吧,纸浆池重塑为七彩石池艺术景观,实现历史记忆与新兴业态的有机融合。把握集体经营性建设用地入市政策契机,盘活8栋、1183平方米村庄闲置建筑,植入文创、民宿、餐饮等轻资产业态,推动矿区从“工业锈带”向“生活秀带”的生态转型。

|

|

|

|

图5矿山大门遗址(左)、矿山咖啡(右) | |

|

| |

|

图6纸浆池重塑为七彩石池 | |

|

|

|

|

图7矿咖改造前(左)、改造后(右) | |

|

| |

|

图8“生活秀带”-游客赶集聚场 | |

(三)以治兴业,锻造竹矿三产融合业态

三维农业空间开发。竹下种植竹荪菌、赤松茸等特色菌类,稻田实施稻渔共生,湿地栽培莼菜、慈姑、茭白等水生作物,形成“竹下—稻田—湿地”立体种养模式,同步培育笋竹食品、竹工艺品等20余家加工主体,夯实有机农业基础。

文旅业态创新融合。打造工业风矿咖,墨林竹院、梦溪湉园等主题民宿,延伸发展竹家乐体验、乡村电商等新业态,实现生态资源向旅游经济的价值转化。

三产协同价值跃升。以矿区修复和竹山本底为双重纽带,协同推进林下种植、精深加工、消费体验三产协同的闭环产业链,实现生态资源向生态经济质效跃升。

|

|

|

|

图9种植竹荪菌、赤松茸发展林下经济 | |

|

|

|

|

图10利用传统老院落改建特色民宿 | |

|

|

|

|

图11竹加工产业 | |

三、取得成效

(一)“疮疤”转“绿肺”,绘就美丽新画卷

猎神村矿区生态修复坚持“以用定治”原则,将矿山塌陷区变成小微湿地生态空间,让山复绿,水转清,老百姓吃上“生态饭”。矿区内现建成乡村小微湿地71亩,整治河道5公里、农田75亩、人居环境150户。湿地植物种类从10余种提升至110种,水生无脊椎动物从13种提升至52种,矿区水质从劣Ⅴ类提升至Ⅱ类。小微湿地入选中国履行《湿地公约》30周年成就展,获全国景观领域最高荣誉“艾景奖”

图12小微湿地全貌图

(二)资源变资本,拓宽共同富裕路

昔日尘土飞扬、机器轰鸣的猎神村矿区,如今已蜕变成青山叠翠、绿水环绕、田畴井然的生态胜景。在“以治兴业”理念指导下,依托生态资源驱动乡村振兴,实现了“民房变民宿”“田园变公园”“劳作变体验”的华丽转身;培育了乡村梯塘湿地民宿墨林竹院等市级民宿3家,发展林下种植35亩;打造了耘农旅·巴渝生态民宿数智一张图,年接待游客25万人次,带动300余名村民就近就业。村集体经济收入跃升至348万元,较矿业经济时期增长248%;年度分红64万元,创下历史新高。

图13 可持续生态农田

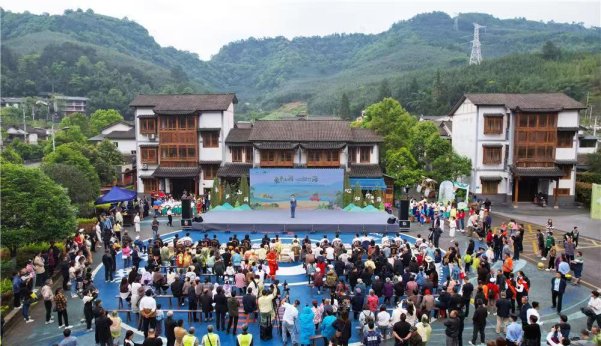

猎神村矿区生态修复成功打造了猎神小微湿地、矿咖民宿等生态文旅综合体。作为百里竹海核心区,2024年,通过开展竹海夏季旅游消费季、采笋节、“拾光”音乐会、美食民宿擂台赛等主题活动37场,累计吸引游客10万人次;通过组织田园游、民宿游、研学游,累计接待中外游客、研学游团队3万人次,工业遗存主题研学占比达42%,充分彰显矿区研学示范的价值转化能力。

人不负青山,青山定不负人。猎神村矿区以生态修复为笔,在山水间绘就了一幅“矿山疮疤”到“绿富画卷”的壮美图景。

图14 采笋节启动仪式

图15 “拾光”音乐会

区县规划自然资源局

区县规划自然资源局